赤子情怀 三军英才

—— 记如东籍著名国防科技专家王宏济

□ 王纯 王沙丽

2016年6月24日,我国国防科技、教育战线著名学者,王宏济教授去世,享年95岁。

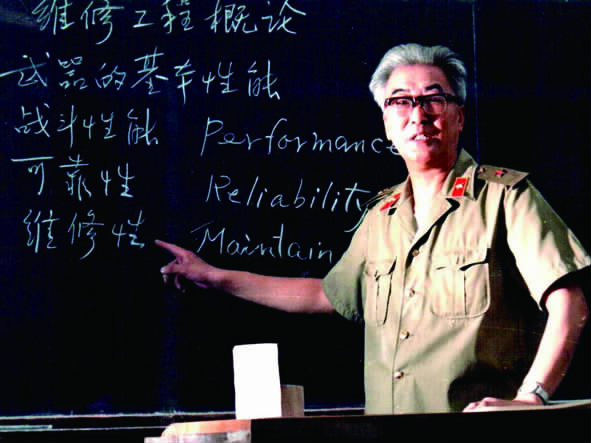

二十世纪七十年代末,我国军事工程学中兴起了一门全新的学科:“维修工程理论”。王宏济是“维修工程理论”的奠基者和开拓者,他提出的武器装备的“全系统、全寿命”学说,成为我军总装备部成立的理论依据和总体指导思想与体制编制的方针原则。

过去军械维修是“敲敲打打”的行当,外国人诙谐地称之为“灰姑娘”,上世纪七十年代才形成一门新学科,而当时国内还是空白。

王宏济将这门学科引入中国,并著书立说,创立切合中国实际的军械维修工程理论。他在我国维修工程界有重大影响。

爱国报民之心一日不敢忘

王宏济,如东县原北坎镇人,父亲王开疆是民国时期著名的大律师,著名作家王火(本名王洪溥)是他的胞弟。

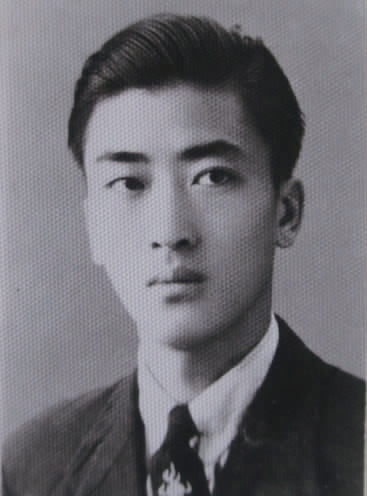

1921年,王宏济出生于上海。他从小兴趣广泛,读书勤奋。二十世纪四十年代初,他和小他三岁的弟弟还是青少年,正当孜孜求学之时,家庭却遭到了灭顶的灾难。1940年正月初二,父亲王开疆为反抗日伪政府,蹈海明志!兄弟二人极度悲愤,从此王宏济更加刻苦学习,成为重庆兵工大学的高材生,弟弟王洪溥也考上了复旦大学新闻系。兄弟俩一武一文,继承父亲的志向,爱国报民。

1949年8月,王宏济参加了中国人民解放军,决心将自己的一生献给新中国的兵工事业。可是由于父亲王开疆曾在国民党政府内任过高官,岳父凌铁庵是国民党元老(同盟会秘密成员)大陆解放后又在台湾。在很长的一段时间里,王宏济的人生道路布满荆棘……但王宏济始终没有失去对祖国的热爱。他在给堂兄王洪江的信中说“父亲一生刚直清正,忠于祖国,已献身明志。弟等受父亲生前教诲,不敢懈怠,虽未成器,但爱国报民之心一日不敢忘也……”

1979年,历经坎坷的王宏济重新走上军队院校教学岗位,他马上进入角色,开始了艰苦努力的工作。那时,王宏济已经年逾花甲,体力、精力都不如从前,但他说:“尸位素餐不是咱弟兄的性格,只能鞠躬尽瘁……”从那时起到1997年他76岁时离休。王宏济在18年的时间里以自己的全部力量和智慧发奋工作,为国家军队建设做出了重大贡献。

过去军械维修在世界上被戏称为是“敲敲打打”的行当,到了七十年代才形成一门新学科,在国内尚属空白。第四次中东战争,以色列军队将这一学科理论用于实战,从而扭转了战局,转败为胜,在国际上引起关注。王宏济与这门新的学科相遇,是上世纪七十年代末。一次他去一家内部图书馆看书,在那里发现了一本美军编写的英文版著作《工程设计手册》,书中介绍的新学科——维修工程理论,像一块罕见的宝石,深深地吸引了他,他敏锐地感觉到这门学科在现代战争中的重大意义。

为了尽快地向军械战线,以及整个后勤系统介绍这种新理论,王宏济开始翻译美军编著的《工程设计手册》。由于这本书中的知识当时在国际上也属于专业前沿,涉及到许多新理论、新知识,给翻译工作带来了不少困难。为了准确地翻译,王宏济一丝不苟地工作,边学习边翻译,对难以判明的词,他在图书馆、资料室之间来回奔波——通过查阅工具书来解读;或是写信,登门拜访,向专家请教。有一次他在翻译“墨菲定律”时,对墨菲其人和定律词意的来历不甚了解,查阅了不少书籍都没有搞清楚。后来他找到了美国百科全书,终于查到墨菲是美国的一位航空工程师,定律原文是美国的一句谚语,根据这些答案,他在译文中对墨菲定律做了正确的表述。在各级领导和同事们的支持下,他废寝忘食,笔耕不辍,辛勤工作,终于在1981年将长达200余万字的《工程设计手册》翻译完成,那一年王宏济已年过花甲。

在他的引领下,维修工程从引进到消化、吸收,先后翻译或主持翻译出版相关著作240多万字,编写教材80万字,为维修工程学科奠定了坚实的理论基础,以至于在那段时间里,他的头发一下子全白了。在以后的岁月里,他还翻译《后勤工程与管理》、《系统可靠性、利用率、维修性的试验与鉴定》等六十余万字的外军著述,为维修工程理论研究及时提供了信息和资料。他和他的课题组出色地完成了《军械的可维修性和维修管理基础》教材。

1983年初,解放军总后相关部门的领导请王宏济专门讲维修工程课,随后军械系统召开学术讨论会,成立“军械维修工程学会”,出版《军械维修工程研究》学刊。王宏济的专著《装备维修工程学》更因其具有独立的理论基础,体系构成完整系统,又有坚实的实用性,填补了我军装备管理和教学领域的空白。该著作获得院优秀教材一等奖,国家军队级教学成果二等奖。

从此,我国军内一门新兴的学科:装备维修工程学产生了。石家庄军械技术学院增设了军械管理系,成立了维修工程教研室。“维修工程学科建设”获得军队级教学成果一等奖。1989年,这一专业被国务院列入我国“授予博士、硕士学位和培养研究生的学科、专业目录”王宏济所在的军械工程学院该专业成为全国第一个博士学位授予点。王宏济自然是学科学术带头人、大家公认的老师。

主编“标准” 陆海空三军通用

1988年之前,我国海陆空三军装备的研制、生产、维修没有通用的全国标准。

王宏济认为这对国防建设极为不利。他积极向国家有关部门建议,提出通过法规和标准的形式,将维修性与维修保障纳入装备研制领域。经解放军总后军械部申报,国防科工委同意,编制《装备维修性通用规范》纳入1986年国家军用标准制订计划。

1986年春节刚过,春寒料峭。已经65岁的王宏济和甘茂治(时任石家庄军械技术学院系副主任,后为教授、博士生导师)等编制组的同志一起研究了标准制订的初步设想和工作安排,“编制标准”工作正式起步。

王宏济遇到了重重困难:由于维修性规范是一套重要的开辟新领域的系列标准,涉及全国三军各兵种武器制造,飞机、大炮、驱逐舰、导弹……面广量大关系重大;技术要求很高,一套标准要海陆空三军通用实在不容易;编制组没有基础也没有经验,参加课题的同志都未编写过标准,更不用说国家军用标准;再加上课题组的同志还都有各自的其他工作要做……困难像一座座山挡在王宏济面前。

王宏济下“笨功夫”,带领大家边学边干。查资料、下基层、搞调研、日夜思考如何解决难题……

毕竟年龄不饶人,以往工作中从不觉累的王宏济也感到身体吃不消,但他只是向最亲近的弟弟王火诉苦:“我这一向简直太紧张,无可奈何。”

经过研究思考,王宏济提出规范编制的指导思想和4条编制原则,为整个编制工作明确了方向。课题组的同志分工执笔起草,王宏济和甘茂治通稿。为了保证质量,编制组的同志加倍努力。经历若干超出规定程序的工作,多次的讨论、预审,前后出了7、8稿,终于形成标准征求意见。国防科工委下发各相关部门单位,并组织由相关领导,各军兵种和工业部门的相关专家参加汇报会,广泛征求意见。根据搜集整理出的近600条意见,王宏济和课题组的同志争分夺秒修改。很快完成了送审稿。1987年9月中旬,北京传来好消息:总后勤部和国防科工委已联合批准发布《装备维修性通用规范》,从1988年3月1日开始实施。

由王宏济主编的我国第一部维修性通用标准诞生了。从此,国家海陆空三军在装备研制、生产维修中有了通用统一的军用标准。

30年后,王宏济的学生,全军知名的工程机械维修专家甘茂治教授感慨的说:“我们一群从未搞过标准,也不是专职的标准工作者,以一年多的时间,按照规定程序,完成10余万字的一个全新系列标准的编制,确非易事。编制组同志的满腔热情和奋斗精神是克服各种困难的重要因素,而王老则是我们的楷模。那是一种责任感、热情和精神的支持……”

后来,这一成果获得军队科技进步一等奖,国家科技进步二等奖。

“极不配合” 与院士之位擦肩而过

有人不解,王宏济是学科带头人,学术贡献很大,怎么没能评上院士呢?其实他是有机会的,只是“消极对待”,与之擦肩而过。

90年代,鉴于王宏济在维修工程和维修性工程学科的创造性成果,同时也是为王宏济所在学院争取重点院校的需要,学院力推他申报工程院院士。王宏济“极不配合”,总是说自己不够条件,一拖再拖。本来王宏济在工程院也有些熟悉的院士,但他特别不愿意去“找人”,也不许别人去找关系。总参谋部当年有6位专家申报院士,为了有助于工程院、科学院的院士们了解这些申请人,张万年总长特地邀请部分院士与他们座谈、沟通。总参政治部干部部的干事们后来说,在座谈会上,有的申报人非常活跃、主动,积极与院士们沟通。王宏济却坐在那里“纹丝不动”,他们在一旁看着 “干着急”,一点办法也没有。实际上,王宏济就是把评“院士”看得很淡。后来没有评上,王宏济丝毫不惋惜不后悔,而且从此再不肯申报。

王宏济一向淡漠名利,从不居功自傲。他是首批获得国务院特殊津贴的专家。拿到津贴的当天,他写信给弟弟王火:“得此荣誉,于心不安,已决定以后全部缴纳党费……”从上世纪80年代,王宏济发起或参与了众多科研项目,撰写论文论著。他总是尽量多做实际工作,而不承担组长或牵头人的名分。除了他主编的《装备维修通用规范》外,其余重要著作署名时,他都把自己的名字排在后面或者不落名。

王宏济为人刚直,处事公正。他是工程机械专业的权威,在业内的职称评定,奖项评审,招收研究生等工作中,是“重量级”成员。但在他这里只有真才实学,没有关系、后门,更没有权钱交易。

1987年王宏济招收首批硕士生,有两名教员报考。其中XX是王宏济所在的维修工程教研室的一名助教,聪明,头脑灵活,平时表现也还不错,他有一位嫡亲是学院的领导;另一名是地炮教研室的助教贾希胜——河北衡水农村出来的孩子,结果是王宏济录取了贾希胜。他给出的理由只有一个,贾希胜维修工程考试成绩比XX好!贾希胜成了王宏济的第一位研究生。

贾希胜的确不负所望,在导师王宏济的指导下,以优异的学习和研究成绩完成了学业,并在随后的工作中做出了斐然成就,成为王宏济开创的维修工程学科后继的重要骨干和继承人。

为后辈“让路” 当学生的“人梯”

王宏济去世后,家属没有惊动大家,因为老人家生前有过嘱咐,不要搞遗体告别、追悼会。但还是有领导、同事、学生得知消息,特地从石家庄赶到北京301医院,向老人告别。这些平日里刚强的军人们,望着王宏济安详的遗容,几乎个个泪流满面。干休所的司机感慨地对王宏济的子女说:“我送走过好些老干部,从来没有见过外人这样伤心流泪的。”

为后辈“让路”做学生人梯,是王宏济一贯的作风。

2005年农历5月12日,王宏济84岁生日。曾任海军装备修理部副部长的萧殿川少将,亲自赶来祝贺。萧殿川写了热情洋溢的祝寿词,其中特别提到王宏济的人梯精神。他由衷的说:“王宏济将培养高素质人才作为他教学科研所追求的重要目标。当他因年事高而离开主坛,其后的传世鼎立,风采依旧。他亲手栽培的学生,既有全军知名的老一代教授,也有中青年专家,更有大批年轻有为的青年教学骨干和维修保障工作者。”

王宏济去世后的第六天。他的学生甘茂治教授,赶写出长达一万多字的文章纪念他,回忆了很多这方面的事情:全军统编教材《装备维修工程学》由编写组分工起草,基本观点都是王宏济的,而且是他统稿完成,但是王宏济说另一位同志起草的文字最多,应该排在第一名,硬是把自己排在后面。编写《装备预防性维修大纲的制订要求与方法》,王宏济一直在技术上给予具体指导,并负责文字的把关。可当完成著作要署名时,王宏济坚持不肯署名,其他同志也互相谦让,后来王宏济的名字属在了最后。这一成果获得国家科技进步二等奖,编制组拍照片留影纪念,王宏济也“躲”到后排……

到了90年代之后,王宏济更是极力将他优秀的学生推到第一线。他借口年纪和身体原因,退出或拒绝参加各种会议,让学生甘茂治教授“接班”。但在科研项目实际工作中,他却继续实干,保持着严谨的学风:给学生补习外语,帮学生修改论文,只要是他审阅的材料,都会认认真真推敲修改。

王宏济的人格魅力深深地影响着团队。他的学生大都为人正派,严谨治学,甘为人梯。在他的支持和“栽培下”,这个学科的后来者们正在一代又一代更好更快地成长。

王宏济去世后,按照他的意愿,他的一点骨灰埋在了石家庄军械工程学院的一棵大树下。微风吹拂,枝叶点头,校园里青年军官生们朝气勃勃……

王宏济为国家的军械事业用尽了心血,能在军械学院与青年军官生们朝夕相处,看着军队教育事业兴盛,定会极其欣慰!

注:本文根据王纯编著《永远的纪念》改写,并参考《解放军报》1985年9月5日刊登的文章《他爱上了“敲敲打打”的行当》。

1987年受三军英模表彰。

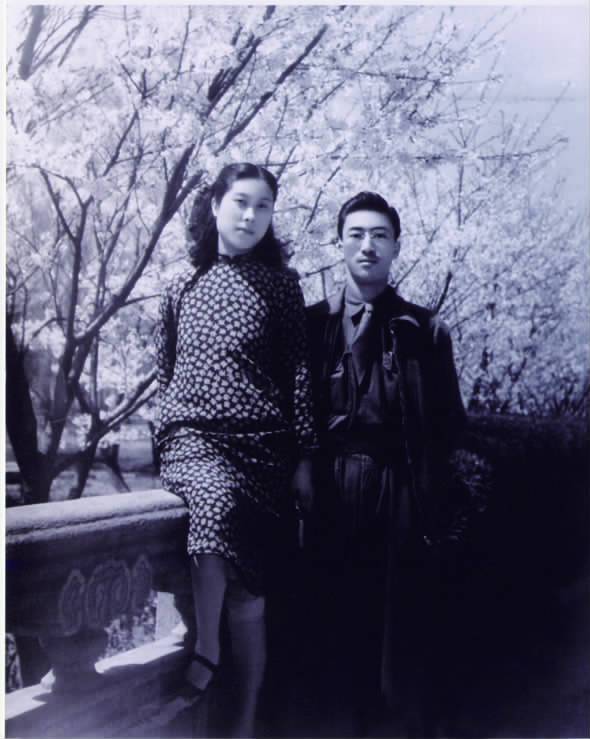

王宏济夫妇。

授课

写作

年轻时留影。