父爱的无限方程式

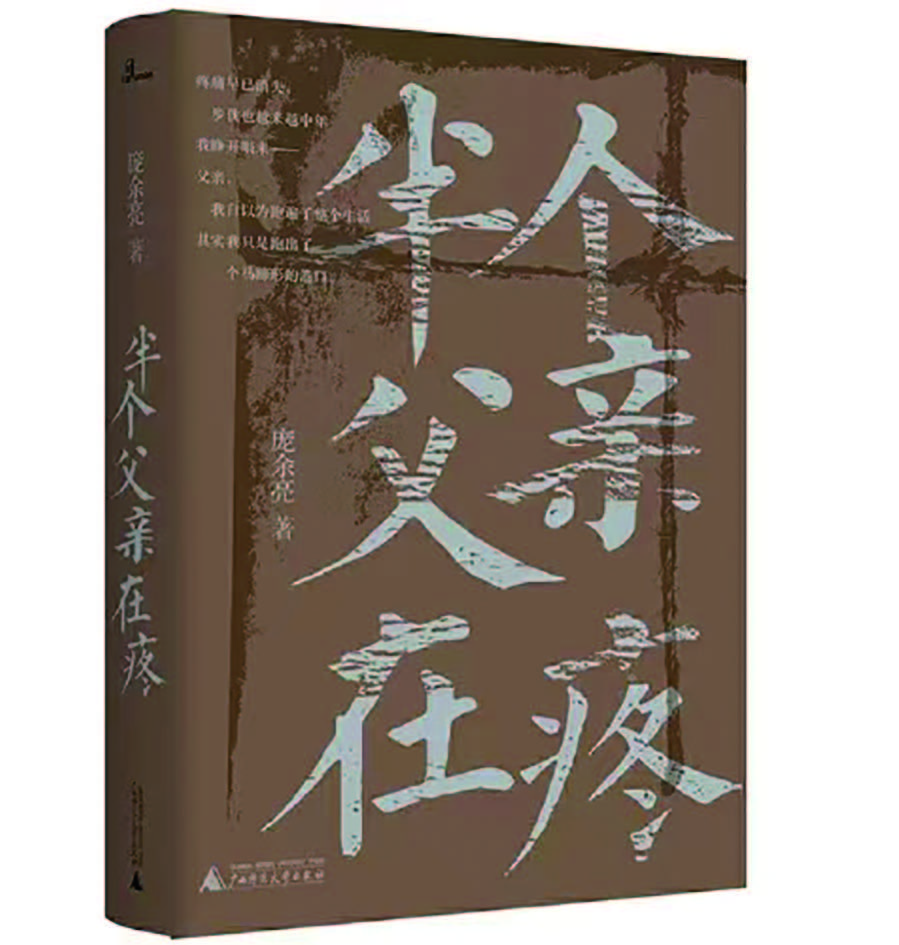

——读庞余亮的《半个父亲在疼》有感

□ 潘晓星

选择读庞余亮老师的这本自传体散文集《半个父亲在疼》最初是源于对书名的好奇。迫不及待地打开书后,终于找到了答案。原来是作者暮年的父亲中风了,半身不遂,生活无法自理。合上书时,如电影回放般,书中的一些场景像特写镜头般一幕幕在眼前闪过。

上世纪七十年代初,苏北的某个村庄里,一个叫“三子”的小男孩和父亲一起下农田播种黄豆。小男孩的胳膊被杨树上飘下来的“洋辣子”的刺毛伤到了,又痒又疼,还不能抓,因为越抓越疼。小男孩边“点”黄豆边哭。父亲很不耐烦,他逮到一只“洋辣子”狠狠地按到小男孩的胳膊上拖行了一会儿,小男孩终于不哭了,但“无数的疼,无数的痒在蔓延”。这是庞余亮老师在那篇《丽绿刺蛾的翅膀》一文中的一段描述。虽然在作者的另一本书《小虫子》里曾描述过同样的情景,但当我再次读到这段文字时,还是被深深地刺痛了。这是怎样的一种父子关系啊,多么狠心的父亲!

作者是家中最小的孩子,小名“三子”,这个家很贫穷孩子也多。父亲不识字,“心情不好的时候多于好的时候”,早早逃离了家庭的大哥给三子的忠告是:父亲心情不好时千万不要争辩,随他骂去,骂是伤不了身的,总比被打好。父亲似乎有暴力倾向,抑或是贫穷和生活的压力让父亲把三子当成了出气筒。“脾气不好的父亲,如铜锤花脸在我身上留下的伤疤,一共七个”。

“父亲是我们家的独裁者,他只说一句话,就是命令,就是指示,就是真理”。即便母亲任劳任怨,吃苦耐劳,却换不来父亲的半个好字。

对孩子动辄打骂,对妻子也没啥好脸色。就是这样一个父亲,还出轨了,一度想要抛弃家庭。这就是三子的原生家庭。可以想象生活在这种家庭氛围中的孩子和母亲的压抑感。

在这样的家庭里长大的三子,内心是十分渴望父爱的。

关于父爱,有人习惯于歌颂、赞美,可庞余亮不同,他勇于直面过往,以自揭伤疤的方式把真实的父子关系展现在读者面前,哪怕伤害的只是自己。

庞余亮老师的文字一向很真诚,这种真诚渗透于字里行间。《半个父亲在疼》分为四个篇章,分别是《父亲在天上》《报母亲大人书》《绕泥操场一圈》《永记蔷薇花》。最打动我的是第一篇章《父亲在天上》,而《半个父亲在疼》是第一篇章的核心之作。

缘于父亲早年“作的孽”, 当父亲中风后,母亲的怨气得以宣泄,话里话外带着刺儿;怀有身孕的妻子避之不及;两位哥哥不闻不问,唯有三子夹在中间无奈地努力当着“孝子”。在文中三子的形象并不高大,他只是在尽力而为,或者只是尽一份为人子的本分。但是正是透过这些琐碎的日常和看似平铺式的叙述中,我们看到了作者的“真”——真实、真诚、真情。作者真诚地描述,对每个家庭成员的描写不矫情不做作,读来却让人感同身受,平静的叙说里暗藏着隐痛。的确,身处红尘世界的我们,或许没有那么高尚,面对生活的一地鸡毛会埋怨会生气会厌烦,但从未放弃,只因真情从未被磨灭。

不可否认,动辄打骂、专制且暴躁的父亲,给作者的童年留下了阴影。但即便如此,作者的内心依然澄澈与丰盈。

父亲真的一无是处吗?答案是否定的。

在父亲的最后时光,作者回忆起父亲难得的“温柔”的一面:他想起了父亲第一次带他去看电影;第一次带他去澡堂洗澡;第一次带他去吃豆腐脑;第一次带他撑着一只甘蔗船去县城……

虽着墨不多,但唯其如此才更显难得。这屈指可数的温馨场景当年曾慰藉过三子那幼小的心灵,如今带给作者的是宽慰。

也许父爱这本书原本就要用一辈子的时间去解读。随着时间的流淌,心境的变化,阅历的增多,作者在父亲逝去六年后终于能平静地坐下来着手写下此书。不管年少时的三子是否记恨过父亲,作者最终选择了原谅。

庞余亮的文字是有余热的,读完他的文章常有意犹未尽之感。

我们无法选择父母,更无法预知父母的脾气秉性。父母与子女之间的相处更有无数种可能,无数种方式。

我相信,当庞余亮老师准备写这本书的时候已经与自己和解,与天上的父亲和解了。哪怕这父爱依然带着疼痛,但只要想起来的时候依然温暖,因为这份血浓于水的亲情是世间独一无二的存在,永远不会被抹去。父爱的无限方程式,时间终究会给出答案。

穿透了世间的尘埃,我仿佛看到:在彩虹下,父亲和三子,一人扛着铁锹,一人握着镰刀,肩并肩地向平原深处走过去。